El escritor francés

Paul Éluard (1895-1952) y su relación con Joan Miró.

Éluard (arriba en el centro), junto a Breton, Tzara y Péret.

Paul Éluard

(Saint-Denis, Sena, 14-XII-1895-París, 18-XI-1952), de nombre Paul Eugène

Grindel. Poeta francés. Creció en los ambientes populares de la

periferia de París, en una familia adinerada muy recientemente. En 1912 una

enfermedad le obligó a residir en Suiza, donde conoció a Gala, con la que se

casó en 1917 y mantuvo una relación abierta otras personas, hasta que se

separaron en 1930 para que ella se uniera a Dalí y él con su nueva compañera,

María Benz, conocida como Nusch.

Éluard y Gala.

Éluard y Nusch.

En 1918 se relacionó con el grupo de poetas vanguardistas

formado por Breton, Aragon, Paulhan, Soupault y participó en los primeros actos

dadaístas en París.

En 1924

se integró desde el principio en el surrealismo, del que se separó

progresivamente en los años 30, hasta su ruptura en 1938, cuando se alineó con los

partidarios de Stalin en contra de Trotsky.

Colaboró

en muchas revistas de literatura y arte, como “Cahiers d’art” y “Minotaure”, y

reunió sus textos sobre los artistas surrealistas en Donner à voir (NRF,

París, 1939), y en 1937 incluso se atrevió a crear una serie de collages, A

chacun son colère. Su poesía automática, de la que es ejemplo Capitale

de la douleur (1926), es escasa porque pronto consideró que no podía

aplicarse a la poesía. Su estilo literario es progresivamente realista en los

años 30 y 40, por su compromiso comunista, evidente en obras como Cours

naturel (1938), motivada por la guerra civil española, y las que marcaron

su participación en la Resistencia contra los nazis.

Su pensamiento estético se puede seguir en su

Anthologie des écrits sur l’art, ilustrado con reproducciones y editado

por Cercle d’Art en París, en tres tomos (1952 y, ya póstumos, 1953 y 1954). Su

tesis básica es que el artista y el poeta han de comprometerse con la sociedad.

En el prólogo del primer tomo (1952) escribe: ‹‹El autor se dedica a agrupar

los textos que, a su parecer, afirman el mejor de los lazos que la vista y el

arte crean entre el mundo y el hombre, entre el hombre y la sociedad.›› Y en el prefacio añade: ‹‹En

este primer volumen, en especial, sobre todo, he querido hacer hablar a los

artistas y a los escritores que han traído su arte hasta la tierra y que se han

creído auténticos hombres, dependientes de los hombres y a su servicio,

devolviéndoles generosamente lo que de ellos reciben. Los que hayan querido,

conscientemente o no, prestar su servicio por los caminos divergentes de la fe,

del sueño o de la razón, todos ellos, aquí, afirman la falsedad del arte por el

arte, niegan la aberración de la glorificación de lo inútil. (...)››.

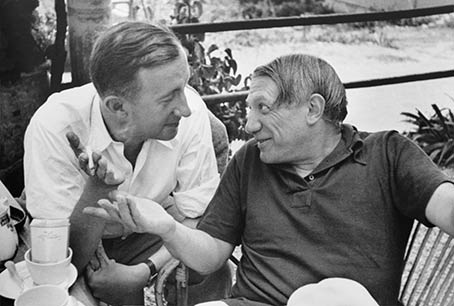

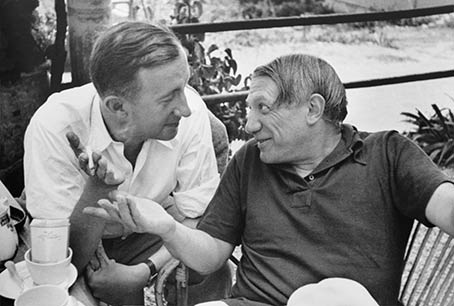

Éluard (poco antes de su muerte) y Picasso.

En 1925 conoció a Miró, con el que anudó una sólida amistad que

duraría hasta el final y del que fue de sus grandes defensores. Compartían

su interés por la poesía vanguardista y la mística española, como muestra su

poemario Mourir de ne pas mourir (1924). Éluard fue el

primer comprador del cuadro de Miró Desnudo de pie (1918) [CRP

57], que después vendió al galerista Pierre Loeb.

Dupin (1993) resume la relación de Miró con

Éluard: ‹‹Paul Éluard fue, para Miró, un amigo de siempre, fervoroso y lúcido,

sin reticencias ni concesiones. Defendió a Miró con los ojos bien abiertos, en

prosa, en verso, en la vida. Entre los dos había una confianza y un afecto

jamás desmentidos, ni siquiera cuando Éluard se convirtió en un poeta oficial

del partido comunista francés. Dicha amistad se concretaría, veinte años más

tarde, en la extraordinaria ilustración de ochenta xilografías para el poema A

toute épreuve.››

Sus primeros elogios aparecen en el poema Joan Miró

que vio la luz en el libro Capitale de la douleur

(1926): ‹‹Sol de presa, prisionero de mi cabeza, /

Levántate sobre la colina, levántate sobre el bosque. / El cielo es más bello

que nunca. / Las libélulas de las uvas / Le dan formas precisas / Que disipo

con un gesto.

Nubes del primer día, / Nubes insensibles y

que a nada autorizan, / Sus semillas se queman / En las hogueras de paja de mis

miradas.

En fin, para cubrirme con un alba / Será

preciso que el cielo sea tan puro como la noche.››

Lo rehízo en el poema en prosa poética Naissances de

Miró (1937): ‹‹Miró goûtait

l’air pur, la campagne, le lait, les troupeaux, les yeux simples et la

tendresse du sein glorieux cueillant la cerise de la bouche››. Éluard había escrito que “Un

sueño sin estrellas es un sueño olvidado” y reconoció en Miró su mismo onirismo.

Miró (1977) le dice a Raillard que el juicio que más

apreciaba: ‹‹era el de Masson y el de Éluard. Con Breton siempre sentía cierta

desconfianza. Era demasiado dogmático, demasiado cerrado. No me daba la

oportunidad de expandirme libremente. Creo que veía las ideas detrás de la

pintura. No estoy seguro de que hay estado siempre dispuesto a aceptar la

sorpresa. Esperaba más bien la prueba de lo que había escrito, eso sí, para

apoyar lo que había hecho como teórico. A mí la teoría se me escapa

completamente.›› Colaboraron juntos en ediciones ilustradas de bibliófilo,

como en su libro póstumo À toute épreuve (1958).

Sugiero que Miró se inspiró para realizar Paisaje

de la serpiente (1927), junto a Apollinaire y Arp, en el poema de Éluard La

sombra de los suspiros (1926):

‹‹Sueño ligero, pequeña hélice, / Pequeña,

tibia, corazón al aire. / El amor de prestidigitador, / Cielo nublado de manos,

relámpagos de venas.

Corriendo por la calle sin colores, /

Atrapado en su cola de adoquines, / El deja el último pájaro / De su aureola de

ayer / En cada pozo, una sola serpiente.

Tanto soñar con abrir las puertas del mar.››

El poema Te lo he hecho (1928) es una

de las probables fuentes para las imágenes de Miró de un barco cuyo mástil es

como un árbol en el mar, la analogía de las olas y las alas de los pájaros...:

‹‹Te lo he dicho por la nubes / Te lo he dicho por el árbol del mar / Por cada

ola por los pájaros en las hojas / Por los guijarros del ruido / Por las manos

familiares / Por el ojo que se hace rostro o paisaje / Y el sueño le devuelve

el cielo de su color / Por toda la noche bebida / Por la reja de los caminos /

Por la ventana abierta por una frente despejada / Te lo he dicho por tus

pensamientos por tus palabras / Toda caricia toda confianza te sobreviven.››

También es posible que Miró se inspirase en

Éluard para el imaginario poético de las Constelaciones (1940-1941),

sobre todo estos versos iniciales (casi la mitad) de su poema En el corazón

de mi amor, recogido en el poemario Morir de no morir, a su vez una

parte de Capital del dolor (1926):

‹‹Un hermoso pájaro me enseña la luz / Ella

está en sus ojos, a la vista. / Canta en medio de una bola de gui / En medio

del sol.

Los ojos de los animales cantores / Y sus

cantos de cólera o enojo / Me han prohibido salir de este lecho. / Pasaré en él

mi vida.

El alba en países sin gracia / Toma la

apariencia del olvido. / Y aunque una mujer apasionada se duerma, al alba, / La

cabeza la primera, su fracaso la ilumina.

Constelaciones, /

Conocéis la forma de su cabeza / Aquí todo se oscurece: / El paisaje se

completa, rubor en las mejillas, / Las masas disminuyen y se deslizan en mi

corazón / Con el sueño. / ¿Y quién quiere coger mi corazón?››

NOTAS.

Éluard. Prólogo de Anthologie des écrits sur l’art.

Cercle

d’Art. París. 1952: v. 1. Cit. Parrot;

Marcenac. Paul Éluard. 1974: 92.

Éluard.

Prefacio de Anthologie des écrits sur l’art. Cercle d’Art. París. 1952:

v. 1. Cit. Parrot; Marcenac. Paul Éluard. 1974: 92.

Dupin. Miró. 1993: 140-141.

Éluard. Capitale de la

douleur. NRF. París. 1926. poema Joan Miró en p. 135, reprod.

en Voir, Ginebra-París (1948) 56. Trad.

Capital del dolor. Visor. Madrid. 1980 (1 1973): 133.

Éluard. Naissances de Miró. “Cahiers d’art”,

v. 12, nº 1-3 (1937), poema en 79-80, con 8 ilus. en 78-83. Reprod. en “Voir”,

Ginebra-París (1948): 56 y en “Derrière le Miroir”, nº 14/15 (XI-XII 1948).

El fragmento fue seleccionado por Roland Penrose, para En homenaje a Miró.

Especial Miró a los 85. “Daily Bulletin” (XII-1978) 132.

Raillard. Conversaciones con Miró. 1993 (1977):

77.

Éluard. Poema La sombra de los suspiros, en Capitale

de la douleur. NRF. París. 1926. Trad. Capital del dolor. Visor.

Madrid. 1980 (1 1973): 31.

Éluard. Poema Te lo he hecho, en poemario L’Amour

La Poésie (NRF.

París. 1929). Reprod. Parrot; Marcenac. Paul Éluard. Júcar. Madrid.

1974: 106.

Éluard. Poema En el corazòn de mi amor,

recogido en el poemario Morir de no morir o Mourir de ne pas mourir

(1924), en Capitale de la douleur. NRF. París. 1926. Trad. Capital

del dolor. Visor. Madrid. 1980 (1 1973): 62-64, cit. 62-63.

Fuentes.

Internet.

Documentales / Vídeos.

Exposiciones.

*<Éluard et ses amis peintres>. París. MNAM (4 noviembre 1982-17

enero 1983). Cat. Textos de Jean-Claude Groshens; et al. 255 pp. (Miró 154-156).

*<Pablo Picasso y Paul Éluard. Una amistad

sublime>. Barcelona. Museo Picasso (8 noviembre 2019-15 marzo 2020).

Pinturas, una cerámica, dibujos, fotografías, cartas y postales. Comisarios:

Malén Gual y Emmanuel Guigon. Reseña de Montañés, J. Á. Picasso y Éluard,

una amistad a prueba de bombas. “El País” (7-XI-2019).

Libros de Éluard.

Éluard, Paul. Antología de escritos sobre arte. Proteo. Buenos Aires. 1967. 3 vs. I. Los hermanos videntes. III. La pasión de pintar. Versión francesa: Anthologie des écrits sur l’art. Cercle d’Art. París. 1987. 465 pp. Miró (308, 439, 440).

Éluard, P. Capital del dolor. Visor. Madrid. 1980 (1 1973, francés 1926). 151 pp.

Éluard, P. El poeta y su sombra. Icaria. Barcelona. 1981. 155 pp.

Éluard, P. Últimos poemas de amor. Hiperión. Madrid. 2006. 274 pp. Cinco recopilaciones de los últimos poemas.

Libros de otros.

Bandier. Sociologie du surréalisme. 1999: 326-328.

Clébert, Jean Paul. Dictionnaire du Surréalisme. 1996: 230-236.

Jean-Clarence Lambert, en Biron; Passeron. Dictionnaire Général du Surréalisme

et de ses environs. 1982: 141-143.

Durozoi, Gérard. History of the surrealist movement. 2002 (1997): 671.

Gateau, Jean-Charles. Paul Éluard et la peinture surréaliste (1910-1939). Droz. Ginebra. 1982. 394 pp.

McNab, Robert. Ghost Ships: A Surrealist

Love Triangle. Yale University Press.

New Haven; Londres. 2004. 266 pp. La relación entre Éluard, Gala y Ernst. Reseña

de David Ebony. Surrrealism and Sea. “Art in America”, 5 (V-2005) 61-63.

Meadwell,

Kenneth W. Paul Éluard (1895-1952), en

Leroux, Jean François (ed.). Modern French

Poets. Vol. 258 de Dictionary of Literary

Biography. A Bruccoli Clark Layman Book. Detroit. 2002: 189-209.

Parrot, Louis; Marcenac, Jean. Paul éluard. Col. “Los poetas”. Ed. Júcar. Madrid.

1974. 213 pp. Introducción y selección de poemas.

Artículos.